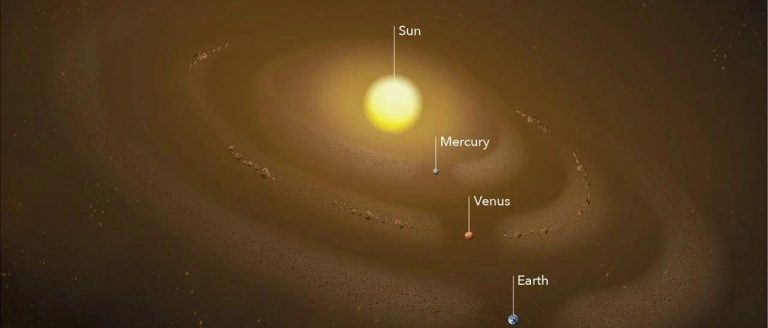

横幅图片:此图显示了我们银河系的基本结构:螺旋盘(spiral disk),中心核球(bulge),以及恒星和球状星团的漫射晕(diffuse halo)。银河系周围的大量暗物质晕并没有显示。 Credits: NASA, ESA and A. Feild (STScI) 我们没法称出整个银河系的质量,但是天文学家已经能使用NASA的哈勃太空望远镜和欧洲航天局的盖亚卫星(Gaia satellite),对我们银河系的质量进行准确的测量。 根据最新的测量数据,银河系大约有1.5万亿太阳质量(solar mass,太阳质量约为2*10^30kg)。这其中只有很小一部分来自银河系中大约2000亿颗恒星和中心一个400万太阳质量的超大质量黑洞。大部分质量来自暗物质,一种“看不见”的神秘物质,就像宇宙中的脚手架一样,将恒星保持在它们的星系中。(我们为什么知道暗物质的存在呢?请看文末) [rml_read_more] 左边是哈勃太空望远镜拍摄的一部分球状星团NGC 5466的图像。右边的动图对比了相隔十年拍摄的哈勃图像以计算星团的速度。背景中的网格有助于显示前景星团(位于52,000光年之外)中的恒星运动。注,背景星系(分别位于中间右上和中间左下)似乎没有移动,因为它们距离我们数百万光年之远。 Credits: NASA, ESA and S.T. Sohn and J. DePasquale (STScI) 早在几十年前的研究就使用了各种观测技术来估算我们银河系的质量,估计值在5000亿到3万亿太阳质量之间。改进后的测量值接近这个范围的中间。 太空望远镜科学研究所(STScI,位于马里兰州的巴尔的摩)的Roeland van der Marel说:“我们希望更准确地了解银河系的质量,以便我们可以将其置于宇宙学背景中并与星系演化模拟进行比较。不知道银河系的精确质量会为许多宇宙学问题带来问题。” 与宇宙中的其他星系相比,新的质量估计使我们星系置于较大的一边。最轻的星系大约有10亿个太阳质量,而最重的则有30万亿(是轻的30,000倍)。银河系的质量(1.5万亿太阳质量)对于其亮度的星系来说是相当正常的。 天文学家使用哈勃望远镜和盖亚卫星来测量球状星团的三维运动,球状星团(globular clusters)就像个孤立的球形岛,每个都包含数十万颗恒星,每颗恒星围绕我们银河系的中心运行。 虽然我们并看不到,但暗物质是宇宙中物质的主要形式,我们可以通过它对像球状星团这样的可见物质的影响来衡量它的质量。星系质量越大,其中的球状星团在重力作用下运动得越快。大多数先前的测量一直沿着到球状星团的视线,因此天文学家知道球状星团接近或远离地球的速度。然而,哈勃和盖亚记录了球状星团的侧向运动,从中可以计算出更可靠的速度(因此也可以计算重力加速度)。 哈勃望远镜和盖亚的观测是互补的。盖亚卫星专门用于在整个银河系中创建精确的天文物体三维地图并跟踪它们的运动。它进行了精确的全天测量,包括许多球状星团。哈勃望远镜的视野较小,但它可以观测较暗的恒星,因此可以看见更远的星团。这项新研究用了盖亚测量的65,000光年内的34个球状星团,以及哈勃从10年间拍摄的图像中获得的130,000光年内的12个星团。 当盖亚和哈勃望远镜的测量结果结合,天文学家可以估算出银河系距地球近100万光年内的质量分布。 “我们从宇宙学模拟得知星系中质量的分布应该是什么样的,因此我们可以计算出这种推断对于银河系的准确程度,”欧洲南方天文台(European Southern Observatory,位于德国加兴)的Laura Watkins说。她是这次哈勃/盖亚研究的第一作者,该论文将发表在《天体物理学杂志(The Astrophysical Journal)》上。这些计算基于盖亚和哈勃望远镜对于球状星团运动的精确测量,使研究人员能够确定整个银河系的质量。 银河系中最早的“住户”,球状星团包含已知最古老的恒星,可追溯到大爆炸后的几亿年内。它们形成于银河系螺旋盘之前,我们的太阳系就在螺旋盘上。 “由于它们的距离很远,球状星团是一些最好的示踪剂(tracers),天文学家可以测量星系周围暗物质的巨大质量,它们的分布远远超出星系的螺旋盘,”STScI的Tony Sohn说道,他领导了哈勃的测量。 本研究中的国际天文学家团队包括Laura Watkins(欧洲南方天文台,位于德国加兴)、Roeland van der Marel(太空望远镜科学研究所和约翰霍普金斯大学天体物理科学中心,位于马里兰州巴尔的摩)、Sangmo Tony Sohn(太空望远镜科学研究所,位于马里兰州巴尔的摩)和N. Wyn Evans(剑桥大学,位于英国剑桥)。 哈勃太空望远镜是NASA和ESA之间的国际合作项目。NASA的戈达德太空飞行中心负责管理望远镜,太空望远镜科学研究所(STScI)负责哈勃科学运营。 STScI由华盛顿特区天文研究大学协会为NASA运营。 暗物质的观测证据: 1. 星系自转曲线(Galaxy Rotation Curves) Credit:Van Albada et al. (左), A. Carati, via arXiv:1111.5793 (右). 上图是星系NGC 3198中恒星轨道速度vs距星系中心的距离。右图第一条曲线上的点是观测值,第二条是理论曲线(左图类似)。根据经典力学,当恒星离中心越远,它们的速度变慢。但观测表示,随着离星系中心的距离增加,恒星的轨道速度基本不变,说明有我们看不见的质量来维持这个速度,而且暗物质的分布远超出于我们看的见的星系的边界。 2. 子弹星系团(The Bullet Cluster) Credit:NASA 上图是两个星团由于引力相互靠近并发生碰撞后的合成图片。紫色部分是哈勃望远镜通过引力透镜(gravitational lensing,即光通过引力而弯曲,弯曲程度取决于引力场的强弱,从而可估算质量分布)检测到的星团质量,粉色部分是钱德拉X射线天文台(Chandra X-ray Observatory)检测到的X射线。这两个质量中心并不重合:X射线来自于“热气体(hot gas),”碰撞使它们相互作用;而引力透镜检测到的暗物质并不相互作用,它们直接穿过对方,并不像表示气体质量的粉色部分还在“纠缠”。 除了这两个,暗物质的观测证据还包括星系团(Galaxy Clusters)、宇宙微波背景 (CMB,Cosmic Microwave Background)、大尺度结构的形成(Large-Scale Structure Formation)等。 参考: [1]https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/what-does-the-milky-way-weigh-hubble-and-gaia-investigate [2]https://apod.nasa.gov/apod/ap170115.html