多个航天器讲述了一个巨大太阳风暴的故事

2021年4月17日,对太阳来说是平凡的一天,直到一道明亮的光闪爆发,巨大的太阳物质云从我们的恒星中喷涌而出。太阳的这种爆发并不罕见,但这一次的爆发范围异常广泛,它以接近光速的速度抛射高速质子和电子,击中了内太阳系多个航天器。

2021年4月17日,对太阳来说是平凡的一天,直到一道明亮的光闪爆发,巨大的太阳物质云从我们的恒星中喷涌而出。太阳的这种爆发并不罕见,但这一次的爆发范围异常广泛,它以接近光速的速度抛射高速质子和电子,击中了内太阳系多个航天器。

2023年6月27日 MAVEN’s Ultraviolet Mars Image Credit: MAVEN, Laboratory for Atmospheric and Space Physics, Univ. Colorado, NASA Explanation: These two global views of Mars were captured at ultraviolet wavelengths, beyond the spectrum visible to human eyes. Recorded by the MAVEN spacecraft’s Imaging Ultraviolet Spectrograph instrument in July 2022 (left) and January 2023, three otherwise invisible ultraviolet bands are mapped into red, green, and blue colors. That color scheme presents the Red Planet’s surface features in shades of tan and green. Haze and clouds appear white or blue, while high altitude ozone takes on a dramatic purple hue. On the left, Mars’ south polar ice cap is in brilliant white at the bottom but shrinking during the southern hemisphere’s summer season. On the right, the northern hemisphere’s…

NASA的MAVEN(火星大气和挥发性演化轨道器)任务在我们邻近行星绕太阳轨道的不同点拍摄的两张紫外线图像中获得了令人惊叹的火星景象。

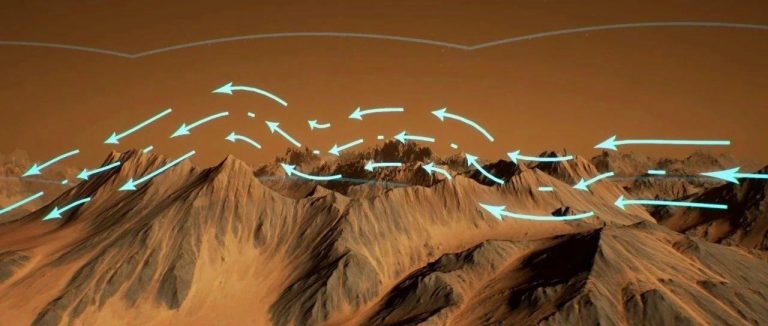

在过去的2年中,美国航空航天局(NASA)火星大气与挥发物演化任务(Mars Atmosphere and Volatile Evolution,MAVEN)收集了大量的火星大气数据,利用这些数据,研究人员绘制出了第一幅地球以外的行星高层大气风循环图,这幅新的火星风场图能够帮助科学家更好地了解火星气候的运行机制,从而更好地探究这颗红色星球的古老历史,以及目前正在经历的演变。 通过测量火星高层大气中的风速和风向,MAVEN探测器已获得了重要的发现:高空处的风流正受到遥远下方地形特征的干扰。 视频来源:NASA /戈达德航天飞行中心/ MAVEN /科罗拉多大学波尔得分校/密歇根大学 背景音乐:詹姆斯•约书亚•奥托(James Joshua Otto)-《消融的冰川》(Glacial Shifts)/环球制作音乐(Universal Production Music) 在9月21日的时候,MAVEN探测器庆祝了它入轨火星五周年的纪念日。MAVEN的主要科学目标是研究火星大气中遗留下的物质,探索一个困扰科学家许久的谜团:在遥远的过去,这颗被海洋覆盖、气候环境可能适宜人类居住的星球,是如何变成了如今这般的的干旱荒凉。研究当前的火星大气,例如大气成分散入太空的流失速度以及流失的机制与原因,能为我们提供一些重要的线索,让我们可以拼凑出理解行星(其中也包括了我们的地球)大气的完整线索。 “(MAVEN)所观测到的全球性风场环流为构建火星全球大气模型作出了重要贡献,” 梅赫迪•贝纳(Mehdi Benna)说道,“这些模型同时也用于将火星的气候状况推算到遥远的过去。”贝纳来自NASA位于马里兰州格林贝尔特的戈达德航天飞行中心(Goddard Space Flight Center),现在有两项能够创建革命性火星风循环图的研究,而他就是其中之一的领导研究者。贝纳作为主要作者的论文发表于12月12日的《科学》(Science)杂志上。 在绘制火星高层大气风场(蓝线)图的过程中,MAVEN探测器所运行的轨迹线(白点)。该图为计算机生成的可视化结果,白点上的红线代表局部风速和风向,由MAVEN的中性气体与离子质谱仪测量所得。 图片来源:NASA戈达德航天飞行中心/ MAVEN /科学可视化工作室/格雷格•西拉(Greg Shirah) “在火星高层大气中观察到的风,相比我们在全球模型中模拟得到的风,两者有时很相似,但有时也会大相径庭,” 密歇根州安阿伯市密歇根大学(University of Michigan)的卡利•罗滕(Kali Roeten)表示,“以小时为单位的时间尺度上,这些风也可能变化无常,但是在其他情况下,整个观测期内得到的结果是一致的。” 罗滕是这项研究第二篇论文的主要作者,他领导的论文发表于12月12日的《地球物理研究杂志-行星》(Journal of Geophysical Research-Planets)上。 对于地球高层大气中的风场,已经有了详细的图像绘制。在大气之中,风的存在推动着一系列过程,这些过程可能会影响无线电波的传播,而无线电的传播对地面上的无线电波通信至关重要,对卫星进入地球轨道的路径预测也极为重要。因此,绘制火星风图是迈向了解地球之外行星大气特征的关键一步,超出了我们对地球上大气过程的了解。 行星大气不是一成不变的,并且肯定不是四处均一的。为了划分特殊大气过程的发生位置,我们会根据温度对大气层进行区分。例如,人类所生活的区域为大气的最低层,也就是对流层(troposphere),对流层也是出现不同天气的地方,在对流层内海拔越高,温度就越低。 在地球和火星上,高层大气中的风都位于相应的热层(thermosphere,也称热成层、热气层或增温层)中,热层以内,温度会随着高度的增加而升高。最近被绘制成火星高层大气风图的风场数据,就是在火星表面上方大约140~240公里的高度范围内测得的。 MAVEN的火星之旅 此次风场的测量数据,由中性气体与离子质谱仪(Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer,NGIMS)收集。中性气体与离子质谱仪的最初目的,是通过测量火星大气中离子(带电粒子)和气体的量来确定它的结构和组成,然而,从2016年4月开始,MAVEN的研究团队就利用中性气体与离子质谱仪来观测水平方向上的风。尽管设计的初衷并非如此,但研究人员决定暂停掉对离子和气体的数据收集,并在地球上对仪器进行了编程,让它能来回“摇头”,以便检测MAVEN运行轨迹上的风向。 MAVEN沿着多种不同的轨道绕火星运行,结合运行过程中收集到的数据,科学家逐步构建了火星高层大气的风图。而这引发了一个惊人的发现:高层大气中的风场情况实际上与下方的火星地形相关。 上至高空,下至地表 就像地球一样,火星也有高大的山脉和陡峭的山谷,在起伏的山势之中,火星表面的风只能出现在山体上方和周围。在重力波(gravity wave)的作用下,火星表面风的扰动会在火星热层中产生相应风型的回波。 概念图:风(蓝色箭头)在火星延绵起伏的地形上流动并产生扰动,这些扰动会随着大气中的重力波(灰色波浪线)向上传播。通过感应这种重力波,即使MAVEN远在火星大气与太空的交界处,它也可以探查到火星表面上的山谷和山脉。 图片来源:NASA戈达德航天飞行中心/ MAVEN /概念图像实验室/乔纳森•诺斯(Jonathan North) 大气重力波(注意这里并不是银河系外的引力波gravitational wave哦)是由一小团空气从静止状态发生位移引起的,在移动过程中重力试图使空气团(流体)恢复平衡状态,从而让它以波动的形式在平衡态之间摆动。 当火星上的风被迫绕开表面的高地形,而向上涌流发生扰动时,高层大气中就会产生重力波,MAVEN也因此可以探查到火星表面上的山谷和山脉,即使它远在火星大气与太空的交界处。 在此之前,我们还从未在任何行星的热层中发现表面地形引发的重力波,哪怕是在我们赖以生存的地球上。MAVEN的研究团队计划在火星的不同季节和不同位置进一步研究这些重力波,以增进对热层中风流特征的了解,以及对物理学本身基本原理更深的理解。 这项研究由MAVEN任务资助,MAVEN的主要研究人员身处在科罗拉多大学波尔德分校(University of Colorado Boulder)的大气和空间物理实验室(Laboratory for Atmospheric and Space Physics),而NASA 的戈达德航天飞行中心负责对MAVEN项目进行管理。NASA正在探索我们的太阳系及更远的地方,通过我们强大的太空和地面任务团队,揭开近在眼前与远在天边的行星、恒星和宇宙之谜。 参考来源: [1]https://www.nasa.gov/press-release/goddard/2019/mars-wind-map [2]https://www.nasa.gov/mission_pages/maven/main/index.html [3]http://svs.gsfc.nasa.gov/13485 [4]https://science.sciencemag.org/content/366/6471/1363 [5]https://doi.org/10.1029/2019JE005957