NASA的斯皮策在天文学会简报上阐述系外行星

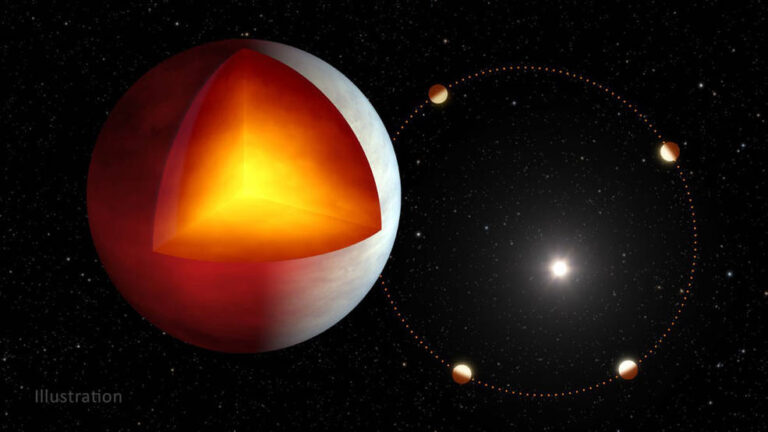

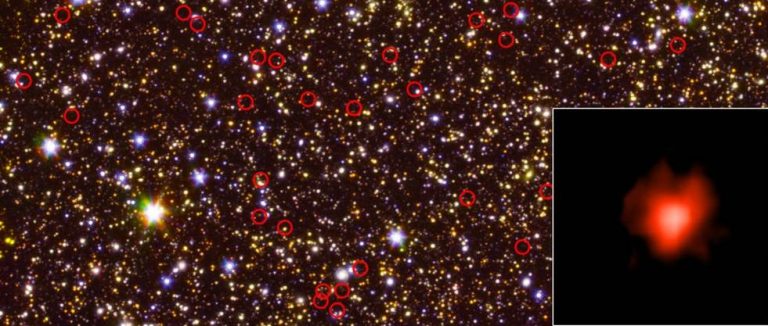

行星XO-3b有一个内部热源,可能来自潮汐加热,这是由于其母星的引力挤压行星内部造成的。产生的热量可能会因行星略呈椭圆形的轨道(如右图所示)而增加,这意味着行星的形状更像椭圆形而不是圆形。 影像来源:NASA/JPL-Caltech 红外线天文台可能有助于回答有关太阳系外行星或系外行星的问题,包括它们是如何形成的以及是什么驱动了它们大气中的天气。 两项新的研究利用了NASA退役的斯皮策太空望远镜的数据,揭示了巨型系外行星和褐矮星,它们既不是恒星,也不是行星。 这两项研究都将成为1月13日美国天文学会主办的虚拟新闻发布会的焦点。 一项调查显示,褐矮星上的天气随年龄的变化而变化。褐矮星形成类似恒星,但没有足够的质量在其核心开始燃烧氢。褐矮星和巨型系外行星在直径、质量和组成方面相似,所以了解其中一颗的大气特性可以帮助我们了解另一颗的大气特性。 第二项研究是关于热木星的研究,热木星是一种气体系外行星,其运行轨道非常靠近它们的母星。这些巨大的行星是如何形成的?是否有不同形成过程的热木星亚型?为了寻找答案,该研究的作者观察了系外行星XO-3b,这是一个罕见的例子,它在靠近其母星时被观察到。 系外行星类似物 年龄往往会给人类带来稳定,对于宇宙物体来说似乎也是如此。 纽约美国自然历史博物馆的天体物理学家约翰娜·沃斯(Johanna Vos)将讨论发表在《天体物理学杂志》上的一项斯皮策调查,该调查发现与年长的褐矮星相比,年轻褐矮星上的天气变化更大。 关于褐矮星,变异性一词指的是来自该天体大气层的不同波长的红外光强度的短期变化。天文学家认为这些变化是由云层引起的,云层反射并吸收大气中的光。 这张插图显示了云在褐矮星大气中的样子。利用NASA退役的斯皮策太空望远镜,科学家们能够探测到褐矮星大气中的云层和其他天气特征。 影像来源:NASA/JPL-Caltech/IPAC/T. Pyle 高变异性可能表明了一个主要的大气特征,可能就像木星的大红斑——一个比地球更大已经旋转了几百年的风暴。它还可以表明大气的快速变化,这可能有多种原因,例如大气中的主要温差或湍流(有时由强风引起)。 将年轻的褐矮星与之前斯皮策对年长褐矮星的观测结果进行比较,作者发现年轻的天体更有可能表现出大气变化。他们还发现,年轻褐矮星的变化更大、更显着。沃斯和她的同事将这种差异归因于这样一个事实:褐矮星在年轻时更蓬松,但随着年龄的增长变得更紧凑,这可能使大气看起来更均匀。 年轻的褐矮星在直径、质量和成分上与主要由气体构成的巨型系外行星相似。但研究巨型系外行星因其母星的近距离存在而变得复杂:它的伴星会照射行星的大气层,从而改变温度,甚至改变化学成分,并影响天气。这颗恒星发出的明亮光线也使看到这颗暗得多的行星变得更加困难。 另一方面,褐矮星可以作为一种对照组,在太空中被孤立地观察。该研究的作者计划将这项新发现纳入褐矮星和巨型系外行星大气如何随年龄演化的模型中。 迁徙的巨人 尽管热木星是研究最多的系外行星类型,但关于它们如何形成的主要问题仍然存在。例如,这些行星是在远离母星的地方形成的——距离足够冷,水分子等可以变成固体——还是更近?第一种情况更符合我们太阳系中行星是如何诞生的理论,但究竟是什么驱使这些类型的行星迁移到离母星如此近的地方,目前尚不清楚。 蒙特利尔麦吉尔大学的系外行星科学家丽莎·邓和她的同事利用斯皮策的数据研究了一颗名为XO-3b的系外行星,它有一个偏心(椭圆)轨道,而不是几乎所有其他已知热木星的圆形轨道。偏心轨道表明XO-3b最近可能已向其母星迁移;如果是这样的话,它最终会进入一个更圆的轨道。 欧洲航天局(ESA)太空观测站盖亚和斯皮策的观测结果都表明,这颗行星自身会产生一些热量,但科学家不知道原因。斯皮策太空望远镜的数据还提供了一张地方网气候模式的地图。过剩的热量可能是通过一种叫做潮汐加热的专业方法,来自地球内部。恒星对行星的引力挤压随着不规则轨道将行星带离恒星越来越近,从而导致行星振荡。由此产生的内部压力变化会产生热量。 对于邓来说,一颗不寻常的热木星提供了一个机会,来测试哪些形成过程可能会产生这些系外行星的某些特征。例如,其他热木星上的潮汐加热是否也是最近迁移的迹象?单靠XO-3b无法解开这个谜题,但它对这些灼热的巨型行星的新想法起到了重要的检验作用。 关于任务的更多信息 斯皮策在其有生之年收集的全部科学数据可通过斯皮策数据档案馆向公众提供,该档案馆位于加利福尼亚州帕萨迪纳加州理工学院IPAC红外科学档案馆。位于南加州的美国宇航局喷气推进实验室为华盛顿的美国宇航局科学任务理事会管理斯皮策太空望远镜任务。 公众可以通过斯皮策太空望远镜数据档案获得在其生命周期内收集的全部科学数据,这些数据档案存放在加州帕萨迪纳市加州理工学院IPAC的红外科学档案馆。位于南加州的NASA喷气推进实验室为位于华盛顿的NASA科学任务理事会管理斯皮策太空望远镜任务。 科学操作在IPAC的斯皮策科学中心进行。航天器运行基地设在科罗拉多州利特尔顿的洛克希德·马丁航天公司。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-spitzer-illuminates-exoplanets-in-astronomical-society-briefing